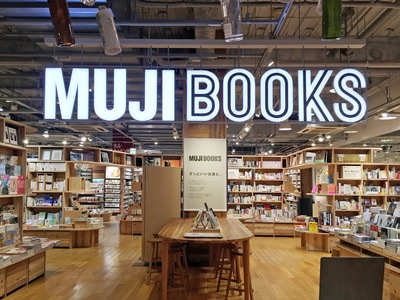

MUJI BOOKS不只是書店:

|

前陣子剛主持完一系列以「複合」為主題的講座,其中一場人氣很高的便是由無印良品會長金井政明所主講,這場講座中談到了很多無印良品除了商品零售之外,其他首次談到正在進行當中的工作。其中包括店中的「MUJI BOOKS」,從2015年的福岡博多店到東京有樂町店,以及跨海到台灣的台南店,都可以看到店中的書本蹤跡。

其中以有樂町店的書區的陳列格外引人注目,是由建築工作室「Atelier Bow-Wow」所設計,讓書櫃如大型裝置般、非僅止於線性牆面地在店內各處延伸,書籍更是多達萬冊。 「無印良品為什麼要開書店?」因此就有這樣的聲音出現。 其實在那場演講中,金井會長就一直提到無印良品的想法就是要提供「這樣就好」、「好感生活」的品牌概念給顧客,所以無論是書籍,住宅、機場設施或是露營等任何活動服務,都是以此為中心。 其中我特別是對書本有深刻的感受,尤其回到現實面來說,當我們在工作或是生活上遇到問題時的解決之道為何呢?書本由我來看,總是能夠提供更具體有系統、完整,甚至是全面的解答方案。同時,好看的書本在家中又往往是最實用又實惠並充滿品味的裝潢元素。因此,我在MUJI BOOKS看到的不只是一冊一冊隨著Sa, Shi, Su, Se, So(冊、食、素、生活、服裝)分類的書區,還包括一旁相伴著相關的商品、食材、素材、服裝與生活用品等。 在這裡,書除了是原本我們熟知的「傳遞知識的載體」①之外,它在偌大的賣場裡還扮演著「引導的要角」②引導你發現相關商品,或是對有些人來說又是具有區分區域的「標誌或標籤」③,更有「形塑空間氛圍」④的功能,所謂營造賣場氣氛。然而書籍絕對不會是商場裡的獲利最高的商品,但它有相當凝聚客人的「集客力」⑤效果,它讓人即使沒有消費動機,也願意來這裡翻翻書,尋找一下生活靈感,不知不覺發生消費。 以上就剖析了紙本書籍在店中等五種角色,甚至其功能還正在衍生中。而我對於其書櫃所陳列的書籍刊物裡,還發現許多非當期期刊正因為主題符合而羅列其中。換著角度從出版者立場來說,這正是延長了一本出版品被閱讀與關注的時間,也使其閱讀的價值因此更加提升。 三月初我到了一趟廈門,和老友函憬在一間咖啡廳〈再生海〉裡聊天,不知不覺竟然又聊到了「複合」。身兼多種面向工作的的函憬對「複合」的必要性做了一番精闢解釋,他說,因為現代人想做的事情太多了,如果去一個地方可以滿足很多需求的話,就更有可能能獲得顧客的青睞,這也正是我在很多城市的新型商店裡看到的趨勢。對於越來越有自我意識的消費者來說,他們看到的豈止是商品而已,在意的又豈止價格而已,生活中有更多比金錢更有價值的事,時間、感情、興趣、品味……等等,而商場平台上的書籍,又豈止是一冊冊乘載知識的紙張而已呢?因為這樣,很多事情也變得更為有趣了。 |